基于特征模理论的可重构频率选择表面研究

Dace Zha, Zhaowang Cao, Rui Li, Fan He, Kaixuan Si, Jianxiong Dong, Ling Miao, Shaowei Bie*, Jianjun Jiang*, A Physical Insight into Reconfigurable Frequency Selective Surface Using Characteristic Mode Analysis. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2021, DOI 10.1109/LAWP.2021.3096324.

一、研究背景

频率选择表面(Frequency Selective Surface,FSS)是一种空间滤波器,被广泛应用于电路模拟吸波体、二色性反射面和电磁屏蔽等领域。在频率选择表面中引入有源器件,可以通过外加偏置电压调节频率选择表面的透射率、吸波特性和表面阻抗。目前,双态传输/反射频率选择表面的模式行为还没被系统地研究,对于影响双态频率选择表面隔离度的因素也还不清楚。

二、工作介绍

近日,华中科技大学江建军教授团队在IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters发表了题为《A Physical Insight into Reconfigurable Frequency Selective Surface Using Characteristic Mode Analysis》的研究论文,基于特征模理论详细地研究了双态频率选择表面的工作机制。在论文中,作者讨论了不同负载电阻情况下单元结构的模式行为,发现基模和高阶模的带宽随着负载电阻的增大而增大,当负载电阻非常大时,频率选择表面的基模谐振点将会向高频移动。这种特性被用来设计双态传输/反射频率选择表面,作者认为该频率选择表面的传输/反射隔离度主要由基模的辐射场决定,基于该结论提出了两种改善隔离度的方法:(1)将基模的谐振频点移到更高频率;(2)减小基模的带宽。这项工作为理解双态传输/反射频率选择表面的工作机制提供了新的视角,将有助于开发出高性能的双态频率选择表面。

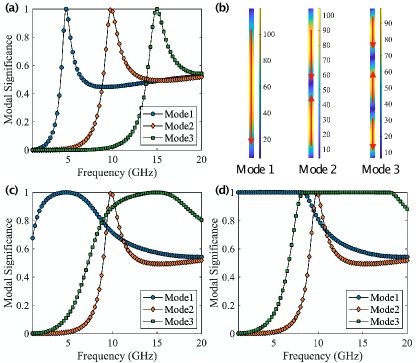

图1:(a)偶极子结构的模式显著性;(b)负载电阻为0时,在各自谐振频点处模式1、模式2和模式3的模式电流分布;(c)负载电阻为103Ω时的模式显著性;(d)负载电阻为106Ω时的模式显著性

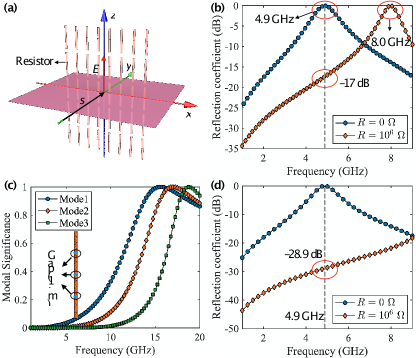

图2:(a)加载电阻的偶极子阵列;(b)加载1个电阻时的反射系数;(c)加载3个电阻为∞的偶极子的模式显著性曲线;(d)加载3个电阻的偶极子阵列反射系数曲线

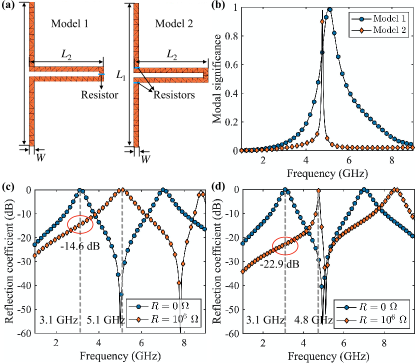

图3:(a)不同加载方式的单元结构模型;(b)不同加载方式对应的模式显著性曲线;(c)模型1构成的频率选择表面反射系数;(d)模型2构成的频率选择表面反射系数

三、作者简介

通信作者:江建军教授,博士生导师。1995年毕业于中国杭州浙江大学,获博士学位。 1997年至1998年在韩国科学技术高等研究院(KAIST)做博士后。 1998年至1999年,以色列理工学院(Technion Israel Institute of Technology)博士后。1999年至2000年,任赫尔辛基工业大学高级访问学者。2001年起任华中科技大学光学与电子信息学院教授。他是智能电子研究所的负责人。主要研究方向:频率选择表面分析与设计、智能雷达吸波材料和频率选择吸波材料的设计与机理、雷达截面缩减、有源元件建模、吸波材料的制造与应用。他撰写/合著了230多篇文章和三本学术专著。

通信作者:别少伟副教授,博士生导师,1998年毕业于西安理工大学,获理学学士学位,2008年毕业于华中科技大学,获凝聚态物理学博士学位。2012年以来,他担任华中科技大学光学与电子信息学院副教授。目前主要研究方向为人工电磁结构、频率选择表面、雷达吸波材料、天线阵列和电磁兼容。

第一作者:查大册,2016年在武汉理工大学理学院获得理学学士学位,他目前在华中科技大学攻读微电子学和固体电子学博士学位,主要研究方向为频率选择表面和特征模理论的应用。

扫一扫,即可关注

扫一扫,即可关注