《计算材料学课程设计》课程教学大纲

一、课程名称(中英文)

中文名称:计算材料学课程设计

英文名称:Computational Materials Science-based Project Design

二、课程代码及性质

学科基础课

必修

三、学时与学分

总学时:2周,另有 理论课程32学时/2分

学分:2

四、先修课程

量子力学,固体物理,半导体物理,电磁场与电磁波

五、授课对象

本课程面向 电子与科学技术 专业学生开设

六、课程教学目的

结合本课程理论学习部分,结合典型计算实例来掌握相关建模、计算软件,了解材料设计研究方法。针对特定选题,阅读调研文献,了解相关研究中材料计算设计作用。在应用目标牵引下不断拓展到材料基因组与机器学习、计算电磁学、新能源存储与转化、纳电子学等跨领域的科学与技术前沿研究。

教学过程中理论联系实际,课内课外结合,融知识传授、能力培养、素质教育于一体;鼓励学生积极开展相关实践活动,通过实践来加深对所学知识的理解,活用所学理论知识,指导实践活动。

七、教学重点与难点:

课程重点:熟练掌握计算材料学常见软件包使用及结合材料设计案例的前沿应用

课程难点:相关软件中对应关键参数的物理意义、结合固体物理等进行计算结果的分析

八、教学方法与手段:

教学方法:课程设计

教学手段:分组交流讨论

九、教学内容与学时安排

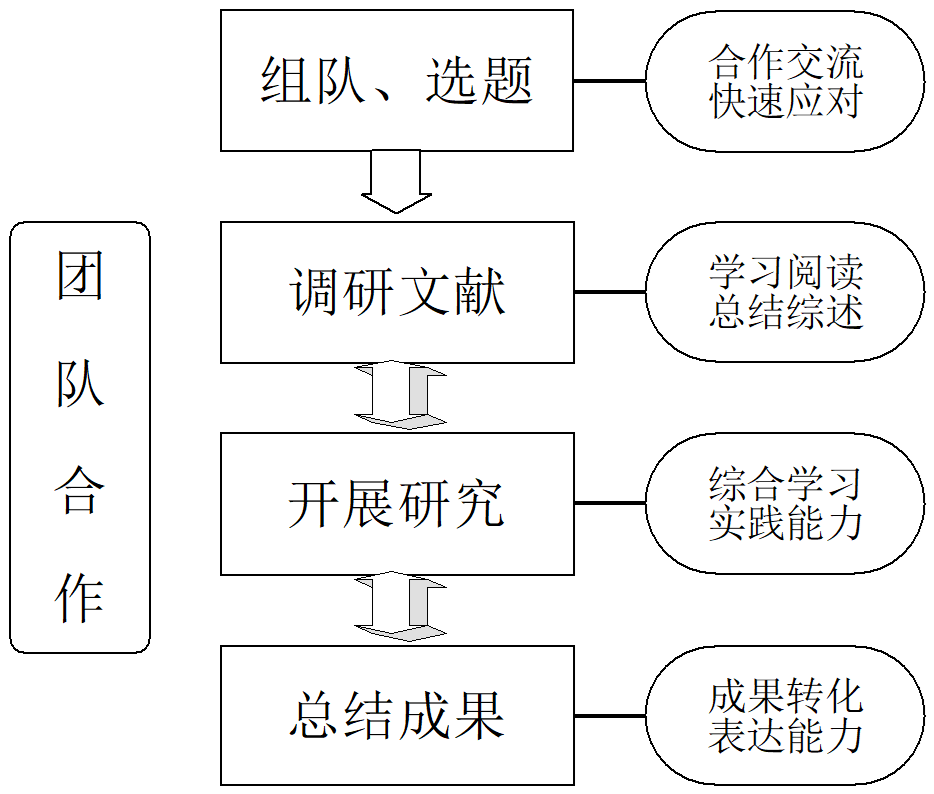

从“大班分群体,群体组团队”主动学习与实践思想出发,面向全体本科生进行跨环节“体-面-线-点”贯通式培养,推行群体合作式学习、环节贯通式实践、项目团队式研修和立体辐射式发展的群体创新人才培养模式探索。

因为每一个研究专题难度广度很大,必须是集体智慧力量来完成,与此同时在团体中既强调个人的能力水平,又强调组织协调,因为专题研究受多环节控制。为此,学生自由组合成立基于团队的研究项目组。然后同学们根据各人能力自由组合,分别承担文献检索与翻译、研究方案制定、算法与编程、计算模拟结果分析等任务。同学们经过齐心努力,分工协作,共同完成课题。为提高口语表达能力,最后要进行集中演讲答辩。

尊重学生不同背景学生的差异性,推进“以学习者为中心”的先进教学改革理念,营造“创造有意义的学习经历”的良好教育环境,融“基础知识、应用、综合、人文维度、学会学习和关心”等教育目标于一体,实现5C5S“五自”计划,即Character & Self-actualization; Community & Self-confidence; Colony & Self-organization; Culture & Self-determination; Club & Self-sufficiency:“个人自励、小组自信、群体自行、文化自主、载体自足”,赋予施展才华与学习交流的舞台,更让学生体会到舞者“十年一剑”的收获!

上课内容 |

课程设计内容 |

|

第3周 |

(新学期第1课) 绪论、课程安排、选题介绍 |

组队、选人;选题、理由 专题辅导(1) 组长会议、MS / Linux安装、文档 |

文献检索、MS建模 |

||

第4周 |

HK定理、KS方程及自洽流程 |

专题辅导(2) 软件介绍、答疑、技术文档、论坛 周六交MS作业、流程+截图、 交《综述中期》 |

自洽流程信息、基矢展开、赝势 |

||

第5周 |

案例、建模技巧、周期性、K点 |

专题辅导(3) 综述进展 |

研究脉络案例分析、综述撰写 |

||

第6周 |

分子动力学方法及研究案例 |

周六交《综述文档》 |

机器学习材料设计简介 |

||

第7周 |

学生:文献综述报告 |

专题辅导(4) 项目开展 |

VASP/Siesta案例、结果分析 |

||

第8周 |

分子动力学及研究案例 |

专题辅导(5) 项目进展 |

电磁材料、成像算法 |

||

第9周 |

电磁材料智能设计 |

专题辅导(6) 结果整理 |

电磁材料测试及应用 |

||

第12周 |

PPT演讲、研究论文撰写投稿 |

周一交 《结题文档》 |

学生:进展中期报告 |

学生可以自由以4~8人为一个小组进行《计算材料学》课程设计,根据所学的知识,针对材料领域的任一问题进行开放式计算研究得出自己的结论。在课程项目专题研究过程中,要求同学们集体协作共同完成。采取开放的形式进行, 课题是与所学课程相关的理论或者自选题, 没有现成答案, 没有固定的求解方法和结论, 也没有规定的工具、手段或参考书,对课题在内容方面特别要求广度和深度应超越教材, 并力求有所创新。

1、上课期间详细讲述计算材料学基础知识,相关的模拟方法。向学生提供课程设计题目列表,学生自行分组,选择自己感兴趣的方向进行研究。

2、 第2周收集学生的选题,分类归档。

3、 第3周对学生上一堂关于Material Studio软件使用方法的讲座,Material Studio为试验模拟必备软件

4、 第4周,计算材料学中期交流会,交流课程设计中需要注意的问题,解答学生的技术疑问。

5、 第11周周三下午7-8节课,课题结题进展答疑。

6、 第11周日晚上进行课题结题交流。

7、 评分,整理文档。

时间节点 |

提交文档 |

具体技术性要求 |

文献综述 |

文献综述 |

参考综述样稿整理,注意引用文献; (10篇左右非常相关的近3年英文文献) 重点在于主题调研,非科普性简介; 研究者 +研究对象 +方法 +结论 +精选图; 根据文献调研内容,提出研究思路; |

汇报 PPT |

12页正文(背景介绍,研究意义,他人工作,本组研究思路,研究对象,研究方法) 其中,研究背景、意义 2p,研究现状、代表成果 5-8p,本组研究思路、方法、对象、模型 2-3p。 10分钟演示+3分钟提问,一定提前试讲! 提出并整理研究思路; |

|

中期进展 |

修改版综述 |

调整格式,严格按模板编辑; 精简内容,突出主题,控制篇幅; 明确、整理研究思路; |

中期进展报告 |

研究思路,研究对象,研究方法; 研究方案(具体列举) 本组现有理论、技术、软件等掌握进展, 已有研究结果,待解决的关键问题; |

|

汇报 PPT |

8页正文,不讲介绍性背景; 5分钟演示+2分钟提问 |

|

终期答辩 |

研究论文 |

按可发表论文要求,参考样稿模板 |

答辩 PPT |

15页正文(研究意义,研究思路,研究成果) 10分钟演示+5分钟提问(算法类可适当延长) |

|

项目分工表 |

详细注明每一项的参与人员及所做的工作 |

|

技术文档 |

对理论的理解、方法的掌握、软件的使用等 最好写出本课题下一步方向 |

|

项目日志 |

项目的标志性进展节点;成员在各个时期的分工和所做工作;每时期的进展和困难; |

|

心得体会 |

格式自由,可以发挥 |

|

小组活动

为了保证课程设计的进展,小组组长应该制定详细的工作计划和项目节点,安排适当的小组讨论活动,推动整个项目不断向前发展。在最后的评价时,每个小组需要参加初赛,由CCMS指定专业的成员对提交的论文进行评价。每个学生需要根据自己的实际情况对以百分制自己做评价,此外在小组内部需要各个成员之间以百分制进行互评。

十、教学参考书及文献

教学参考书:

1. 计算材料学设计实践方法,北京:高等教育出版社,江建军,缪灵,梁培,马新国编著,2010年;

2. 计算材料学设计实践方法(第二版),北京:高等教育出版社,江建军,缪灵,张宝编著,2021年待出版;

十一、课程成绩评定与记载

课程成绩构成:

课程成绩=小组整体分 + 个人贡献分 + 额外加分

终结性考试形式:报告

评分项 |

内容 |

说明 |

小组整体分 (基准分, 对组内所有成员一致) |

文献综述 (25%) |

按修改后电子版综述为准,明确研究思路 |

论文成果 (40%) |

按可发表论文要求,参考样稿模板 |

|

汇报交流 (25%) |

包括综述交流、中期交流、终期答辩 和所有课下报告、答疑 (课下报告和答疑每人必须至少签到1次) |

|

成果形式 (10%) |

包括文档格式和PPT内容等 |

|

个人贡献分 |

文献整理 (20%) |

1、各小组项目分工表等文档应详细注明每一项的参与人员及所做的工作,评委将据此进行适当的加减分; 2、没有参与该项工作的成员切勿挂名,组内成员共同负责监督。终期答辩时将会根据分工进行提问,发现有造假行为,对造假的个人进行严重的扣分处罚;并会对该组此分项分数进行折半处理; 3、如小组整体分超过参考分(80),对该组长进行适当的加分奖励;没有达到者,对该组长进行适当的扣分处罚。 |

计算模拟 (30%) |

||

结果分析 (20%) |

||

总结汇报 (10%) |

||

其他 (20%) |

||

额外加分 (不做硬性要求) |

技术文档 |

即小组或个人对该项目的技术相关研究投入大量心血,比如对课程相关其他理论的理解、方法的掌握、软件的使用有个人独到的见解、对建模有自己系统的方法等等; |

技术FAQ |

即小组或个人对自己或他人碰到的技术问题进行了很好的解答,可以将问题和解决的方法总结归档,在相关技术组内交流讨论; |

附录:参考典型案例

名称 |

知识点 |

内容 |

育人元素 |

案例一 |

关于学术创新与规范 |

鼓励创新、宽容失败,注重过程考查。 违反学术规范、学术道德的行为: 伪造(小保方晴子、黄禹锡)、篡改、抄袭剽窃(FFP, Fabrication, Falsification, Plagiarism)一稿多投、侵占学术成果、伪造学术履历 等等; 抄袭剽窃:不加引注观点、数据、图像、研究(实验)方法、文字表述、整体(大量)剽窃、自我剽窃、剽窃未发表成果,等等。 |

培养学生正确的学术价值观 |

案例二 |

关于团队合作 |

进行团队建设指导, 分工协作原则、明确分工,团结协作。组长培训,项目管理理念; 协调、负责、坚定,奖惩措施;合理的分工合作与正确、高效的交流。 文献整理--负责对相应文献的调研、综述、分析和整理 计算模拟--建立模型,模拟计算 结果分析--对计算结果进行分析,总结出数据、图形规律 总结汇报--对小组所做工作以及得到的成果进行交流汇报 其他事宜--负责本小组的其他工作 |

培养学生团队合作理念和能力 |

大纲制定:《计算材料学课程设计》课程组

地址:武汉市洪山区珞瑜东路1037号华中科技大学光学与电子信息学院B2区

邮政编码:430074

电话:027-87541666

扫一扫,即可关注

扫一扫,即可关注鄂ICP备05003321号-1 鄂公网安备 42011102000123号

技术支持: 武汉冠兴科技